会計事務所の導入システムの変遷を振り返る ~業務管理ツール編~(FileMaker管理者インタビュー)

セブンセンスグループがこれまで導入・活用してきたシステムの変遷を振り返る連載シリーズ 『会計事務所の導入システムの変遷を振り返る』。これまでのコラムでは、2000年代のExcel管理から始まり、デヂエやBizBaseといったツールを経て、現在の業務フローへとつながる進捗管理表の変遷をたどってきました。

シリーズ第3回目となる今回のテーマは 「FileMakerの運用現場」 。

2017年に導入されて以来、グループ内の進捗管理や情報共有の要として機能してきたFileMaker。今回はその “裏側” に迫るべく、現在もFileMakerの修正・保守・改修に携わっている増田さんにお話を伺いました。インタビューを通して見えてきたのは、現場で求められる 「理想の使い心地」 を支えるための地道な工夫と改善の積み重ね、そしてツールを “育てていく” という姿勢でした。

「今後DXを推進していきたい」 「人材をどのように育てればよいのか」 といった課題に向き合う方々にとって、何かヒントとなる情報をお届けできれば幸いです。

今回の書記

2020年2月セブンセンスグループ入社

中小企業DX推進研究会 事務局員 Tさん

『日常的に使用している 「あの管理表」 は、どのように生まれたのでしょうか.. ?!』

Contents

今回、インタビューしたのは..

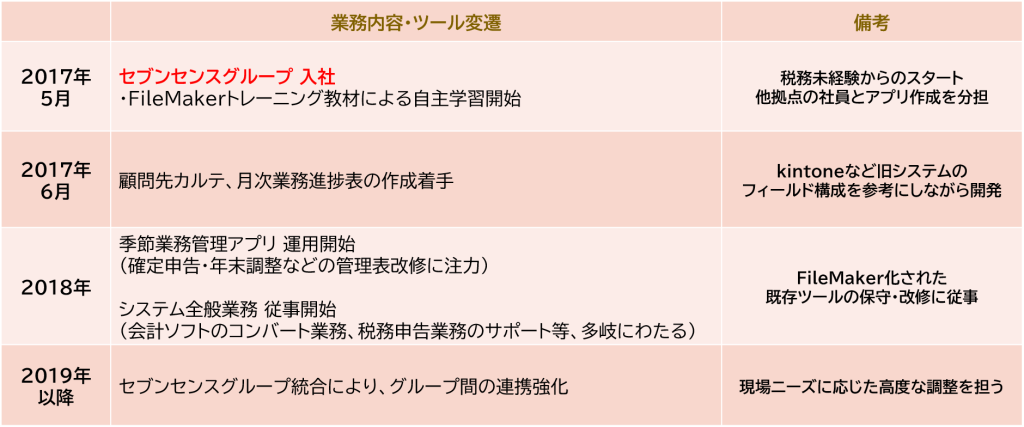

今回インタビューを行ったのは、セブンセンスグループでFileMakerの修正・保守・改修に携わっている増田さんです。

2017年5月入社当初からFileMakerの学習に取り組み、以降、数多くの業務管理表の作成や改修を手がけてこられました。

年表でまとめたとおり、FileMaker上の管理表には 「自ら1から作成したもの」 に加えて、「他の担当者が作成した管理表の修正・保守を行っているもの」 も多数あります。特に税務業務に関連する領域では、実務と密接に関わる形で、日々FileMakerアプリの改修・改善に取り組まれています。

では、ここからはその背景や工夫について、実際のインタビューをもとにご紹介していきます。

増田さん 変遷

FileMakerとの出会いと最初の開発経験

2017年5月 未経験からのスタート。入社1か月間は自主学習を行う日々。

2017年5月に入社した増田さん。前職までに総務職の経験があり、Excelの基本操作やPCの基礎スキルは身についていたようです。しかしながら、FileMakerのようなシステム開発や業務管理表の作成は未経験で、さらに税務会計の知識は、全くなかったそうです。

「前職までの経験で基本的なPCスキルはありましたが、システム開発は全くの未経験でした。ですので、入社後はまず1か月ほどFileMakerのトレーニング教材を使って自主学習に取り組むところから始まりました。」

この間も、税務や会計の実務には携わることなく、とにかくツールの操作に慣れることに専念する日々。関数やスクリプトなど、開発に必要な知識は実際に手を動かしながら習得していったといいます。

📝POINT📝

Claris公式のトレーニング教材 「FileMakerガイドブック」 は、初心者から中級者向けに基礎・実践・運用管理の3段階で学べる無料教材です。演習を通じてアプリ開発の基本から共有設定、サーバー運用まで習得でき、独学にも最適な内容です。

https://content.claris.com/ja/fmguidebook

2017年6月 最初のアプリ開発。

入社から2か月が経つ頃に、最初のアプリ開発へ。

担当したのは、顧問先の情報を管理する 「カルテ」 と 「月次進捗管理表」 でした。

「当時は、業務フローの全体像がまだつかめていない状態だったため、過去に使用していたkintoneなどの管理表を参考にしながらフィールド構成を組み立て、現場の声や上司の指示を頼りに開発を進めていきました。」

手探りで開発を進めたと振り返る増田さんですが、実際に管理表を組み立てていく中で、少しずつ所内の業務への理解が深まり、アプリに反映できる視点も増えていったといいます。

「管理表を作りながら、業務フローの理解が深まりました。前職で総務をしていた経験が、業務フローを想像する力や、現場にとって使いやすい設計を考える上で意外と役に立ったと思います。」

“業務を知らないから作れない” ではなく、”作ることで業務を理解していく” 。そんな逆転のアプローチで知見を深めていった増田さんのスタートは、まさに 「現場に寄り添う開発者」 としての第一歩でした。

2017年後半 コンバート業務から得た “税務知識”

入社から数か月後、所内で使用する主要な会計ソフトが 「freeway」 から 「発展会計」 へと変更されることに。

このソフト間のコンバート作業を、当時のシステム部署全員で対応することになり、増田さんもその一員として携わりました。

このとき使用されたのは、グループが独自に開発したコンバートツール。作業は自動化されていたとはいえ、勘定科目等の基本知識を理解していないと処理が進まない場面も多く、結果的に税務会計の基礎を身につける大きな機会となりました。

この経験以降、増田さんは税務申告にまつわるシステム業務や、所内からの技術的な問い合わせ対応なども担当。申告ソフトや利用者識別番号に関する知識も身につけ、現在では 「申告関連の改正情報があれば社内に向けて周知を行う」 という役割も担うようになっています。

📝POINT📝

会計未経験であるのに、なぜ増田さんは税務申告に関わるシステム業務、さらにはそれに付随する問い合わせ対応が出来るのだろう.. と疑問に感じていましたが、コンバート業務で知識を習得されていったんですね!謎が解けました!

修正・保守を通じたFileMakerの進化と、業務理解の深化

2018年以降 既存アプリの修正・保守

増田さんのFileMaker開発は、単なるアプリの 「新規作成」 にとどまりません。

むしろ、入社後の多くの時間は、すでに作成されたアプリの 「修正・保守・年次更新」 へと比重を移していきます。

当時、セブンセンスグループではすでにFileMakerの導入が進んでおり、業務日報や確定申告、年末調整などのアプリは他拠点のシステム担当者によって構築されていました。その後の細かな修正や保守、年次ごとの対応は、徐々に増田さんが担うようになり、今では多くの管理表に 「増田さんの手」 が加わっています。

ここでも特に印象的なのは、「管理表を直すことで、業務理解が深まる」 という流れです。

入社当時もアプリの作成を通して、業務理解が深めた流れがありましたが、それは現在に至るまでも変わらず、実際に修正対応をする中で理解がより深まり、改修の精度が高まっていったといいます。一方で、技術と業務知識が増えるほどに、かつて作ったアプリを 「今の知見で作り直したい」 と感じる場面も増えていったようです。

2019年 グループ統合による利用ツールの再検討

2019年、セブンセンスグループの統合をきっかけに、業務フローやシステム環境にも見直しの動きが生まれました。その中には、「グループ全体でFileMakerからkintoneへ統一する」 という検討も含まれていました。

しかし、結果としてその案は見送られました。理由は明確です。「置き換えができないわけではないが、FileMakerの持つ柔軟性やコストパフォーマンスを捨てきれなかった」 という判断があったからです。

特に、件数集計や複雑なデザイン設計、入力画面の自由度といった細かい部分において、FileMakerは依然として高い表現力を誇ります。「Excelライクな見せ方から、完全オリジナルの画面まで幅広く設計できるのは、やはり強み」 と増田さんは語ります。

構築者として見えてきた “次の課題”

そんなFileMakerの強みを活かしてきた一方で、増田さんは現在、次なる課題にも直面しています。

・基本仕様の標準化

アプリごとに設計が異なると、「この管理表ではできるが、あちらではできない」 といった差が生まれ、運用の属人化を招きやすくなります。そのため現在は、「管理表のベース機能」 をあらかじめ定め、どのアプリにも共通する設計方針を整備しようとしています。

たとえば、季節業務の管理表。申告や年末調整といった繁忙期には、膨大なデータが集中的に扱われるため、件数の集計などがリアルタイムに反映されず、動作が重くなる場面もあります。増田さんはこうした課題を、「FileMakerの構造そのものの工夫によって、もっと軽くできる余地がある」 と見ています。

実際、こうしたパフォーマンス面の改善は、今後のグループ全体の拡大にも直結する話です。取り扱う案件が増え、管理する情報量も比例して膨らむ中で、いかに “ストレスなく動くシステム” を提供できるか。それは単なる技術論にとどまらず、日々業務に向き合う現場の安心感を支えることでもあります。

・開発記録の整備

FileMakerは、開発の自由度が高い分、運用設計や記録体制をしっかり整えておかないと、「誰にも引き継げない仕組み」 になってしまうリスクも抱えています。実際、過去の管理表の仕様やスクリプトが記録されていないケースが多く、再修正時に困る場面も少なくありません。FileMakerは病院など医療業界でも多く導入されていますが、「開発者の交代で仕様が分からなくなる」 といった課題は業界内外問わず共通の悩みでもあります。だからこそ、「自分たちはその轍を踏まないようにしたい」 と語る増田さんの言葉には重みがあります。

最近では、FileMakerの知見を持つ社員も少しずつ増え、開発を複数人で担う体制が整いつつあります。ただ、誰が作っても同じ品質を保つためには、やはり “ベースとなる思想” を統一することが不可欠です。また、管理表の設計図や仕様書の作成にも限界があり、やはり 「日常的に触れている人間でないと本質的な理解にはつながらない」 といった実感もあるそうです。こうした現実に向き合いながらも、増田さんは 「それでも属人化させないための工夫は、続けていかなければならない」 と語ります。

今回のまとめ

“システム担当者” と聞くと、つい開発者・技術者のイメージが強くなりがちですが、増田さんが担っているのは、それだけではありません。

各部署からの依頼に耳を傾け、ときには使い方の説明やトラブル対応も行い、必要があれば仕様を変更して運用をなめらかにする。開発というよりも、「支える」 「つなぐ」 といった言葉の方がしっくりくるかもしれません。

未経験から始まったシステム開発の世界。

7年のあいだに増田さんが積み重ねてきたのは、ツールの知識だけではなく、”誰かの業務を、仕組みで支える” という大切なスタンスでした。

次回のコラムでは、もう一人のキーパーソン、島口さんのインタビューを予定しています。

運用や連携設計の面でグループ全体を支える視点から、さらに業務管理ツールの深層へ迫ります。

どうぞお楽しみに。